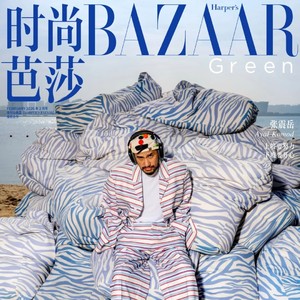

【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

当BAZAAR在1867年创刊时,没人能预料到这本视觉风格精美、描绘时尚风貌的刊物,会在未来一个半世纪里成为名流与明星文化的重要策源地。

作为时尚与文化的风向标,BAZAAR不仅记录了时代审美的变迁,也在流行文化的浪潮中见证了一代又一代偶像巨星的诞生,用镜头将传奇偶像从流行文化符号升格为风格图腾,回应着大众对美的想象,拓宽了明星文化叙事的空间。

蕾哈娜

美国版《Harper’s BAZAAR》

从好莱坞黄金时代的银幕传奇、举足轻重的王室名流,到今天红遍全球的流行偶像,BAZAAR用捕捉美、发掘美的视角,让名流与巨星成为潮流的锚点、社会的镜像,甚至变革的推手。

奥黛丽·赫本(Audrey Hepburn)和玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)作为20世纪50年代最具标志性和时代意义的两位女星,是好莱坞黄金时代当之无愧的银幕传奇,代表着优雅与性感两种审美的极致化。

这种划时代的美、无可复制的银幕偶像与灵感缪斯,在BAZAAR镜头下不单单是对优雅或性感标签的高度强化。她们身上散发出的那种与人生轨迹深度交织后耐人寻味的气质,被BAZAAR敏锐的视角捕捉、定格,进而折射出战后西方社会对女性价值的矛盾期待与深刻变革。

1956年,赫本戴着宽檐草编帽出现在《Harper's BAZAAR》4月刊的封面上,这张经典封面由摄影师理查德·阿维顿(Richard Avedon)拍摄。在阿维顿为《Harper's BAZAAR》拍摄的众多女性中,奥黛丽·赫本奇妙地兼具了最强烈的存在感与最难以捉摸的特质。纤巧优雅的身姿、深邃的眼眸与浑然天成的高贵气质,使赫本成为阿维顿镜头下的经典美学化身。

然而赫本同时亦是个难解的谜。正是这种神秘感驱使阿维顿通过镜头与影像探寻赫本的内在气质,从而成就了他极具艺术高度的作品。当阿维顿初遇赫本时,赫本刚因1953年电影《罗马假日》崭露头角,通过饰演《罗马假日》里的公主一角,诠释了女性对自由与责任的平衡诉求,这种充满智性的美被视为战后女性追求独立的温和革命。

电影《罗马假日》剧照

此后两人展开了极具创造力的合作,这段往事被改编为电影《甜姐儿》(1957年),片中赫本饰演的书卷气少女在弗雷德·阿斯泰尔扮演的迪克·艾弗里(原型即阿维顿)指导下蜕变为时尚缪斯。

现实中,阿维顿与赫本持续为BAZAAR创作经典影像。1959年9月,阿维顿以电影叙事为表现手法,为赫本拍摄了一组名为“Paris Pursuit”的时装电影特辑,记录了那个时代投射女性理想的优雅风貌。人们发现,所谓“赫本式的优雅”,意味着一个女人不再因为曼妙的身体曲线而成为时代偶像,优雅赋予了当时女性更多元的理想与价值。

奥黛丽·赫本

1959年《Harper's BAZAAR》

如果说赫本的美是一种理想的投射,那么梦露在更大程度上被视为欲望的载体。

梦露的银幕形象风情万种、幽默可爱。她在1953年的电影《绅士爱美人》中,穿着玫瑰色亮缎晚装配长手套,演唱“Diamonds Are a Girl’s Best Friend”那一幕,堪称时尚史上的经典瞬间。1954年电影《七年之痒》中,梦露身穿白色连衣裙被风吹起的形象,连同她金色的卷发、鲜明的唇色、高挑的眉毛,成为“金发尤物”的代名词。

电影《绅士爱美人》

然而性感之于梦露,更像是资本与社会对一位银幕巨星的包装与凝视。

梦露曾公开谈论自己的精神问题与童年创伤,甚至在记者会上直言:“好莱坞宁愿付你1000美元一个吻,却只愿付50美分一个灵魂。”而她的早逝成为对系统性剥削的控诉:社会既要求女性扮演“愚蠢的金发女郎”,又拒绝承认她们的智力与痛苦。

于是,人们看到一个复杂的、困于性感符号流露迷思与困惑的梦露出现在BAZAAR。

玛丽莲·梦露

1956年《Harper's BAZAAR》

1956年《Harper's BAZAAR》6月刊中,摄影师塞西尔·比顿在纽约大使酒店套房为玛丽莲·梦露拍摄,呈现这位巨星银幕之外的一面。配图文字中,比顿以微妙笔触勾勒其神秘特质,称她“浑然天成的即兴表演饱含蓬勃生气与感染力的欢愉,却可能以泪幕收场”。

从寂寂无名化身为战后时代的性感符号,纵有宣传造势以及人们对好莱坞巨星的想象为梦露铺就星途,但她自身那份奇异的天赋,不曾被淹没在绚丽的银幕色彩与影像效果之中。她充满求知欲,如饥似渴地阅读书籍,她创立制片公司,对自己的形象精准掌控。她的敏感、脆弱与迷思被BAZAAR镜头捕捉,她的眼神里没有媚态,反而透出孩童般的困惑。

BAZAAR不仅记录下银幕巨星具有时代意义的独特风格,更通过影像与文字表达对于流行文化符号的思考。当优雅与性感随着传奇偶像成为时代审美的宣言,对于真实的个体来说,优雅或性感不是非此即彼的单选题,而是探索构建自我身份的一块拼图。

名流光环如同磁石,吸引着公众的注意与追随,其影响力跨越领域,塑造风尚。回望耀眼的20世纪90年代,《Harper's BAZAAR》在主编Elizabeth Tilberis的带领下如获新生,创作出一系列风格鲜明的经典大片,这其中也包含了王室名流的身影。

1997年11月,《Harper's BAZAAR》发行了一本特别的刊物,是戴安娜王妃的纪念刊,选用王妃1991年身着范思哲设计的冰蓝色宝石丝裙旧照作为封面。1997年8月31日,戴安娜在法国巴黎遇车祸离世,年仅36岁的她香消玉殒,举世哗然。

1997年 11月

戴安娜王妃纪念刊

BAZAAR与戴安娜王妃的缘分早已埋下。作为大众眼中的王室时尚icon,戴安娜王妃的着装将王室优雅与现代风格融为一体,更打破了当时王室固有的着装规则,表达个性。时任BAZAAR主编Elizabeth Tilberis与戴安娜王妃有着真挚的交情,也顺理成章地邀请戴妃拍摄封面。

在摄影师Peter Lindbergh将黑白摄影与叙事性结合的视觉风格下,这位王室名流的绝代风华定格在1995年《Harper's BAZAAR》12月刊的封面上,黑白摄影风格中的她笑容温暖,气质高雅。

1995年 12月刊

BAZAAR对于戴安娜王妃风格和魅力的缅怀与展现绝不仅仅停留在表面,在纪念刊上,那些充满温情的文字呈现了与娱乐化截然相反的视角。

面对戴安娜王妃的骤然离世,主编Tilberis在纪念刊中写下诚挚的悼文,追忆并纪念这位历经风雨、慷慨奉献却骤然消逝的女性。

悼文中写道:“随着岁月推移,我对王妃的了解愈深,对话也渐趋严肃。我们谈论她的公众角色与宫廷困境。记得某次午餐,约克公爵夫人离婚前夕,她曾隐晦表露相似意愿。她正寻求定位——试图甄别哪些政客与慈善家能助其在公益领域开辟主动角色。她目标明确,坚信女性力量,笃信自身境遇赋予的作为空间......”

英国资深时尚评论人Sarah Mower也在这本纪念刊中以动情而深刻的笔触,写下对戴安娜王妃的悼念:“戴安娜独力凝聚多元群体的能力......鲜少有人深思她如何挣脱阶级枷锁。她不仅重新定义‘慈善名媛’角色,越发展现人性光辉而非王室做派;不仅接触艾滋病人、麻风患者、残障群体等社会边缘人,不仅通过拍卖旧礼服宣告与过往割裂......”

在那个电视娱乐盛行的时代,当人们不由自主地身陷大众媒介提供的娱乐消遣,日渐失去对社会新闻进行严肃思考和理智判断的能力。BAZAAR用视觉及文字报道,唤醒充满人文关怀的视角看待引起轩然大波的名流事件,“娱乐至死”之外,让活跃在舆论与报道中的王室名流有了别样的温度。

2017年,为纪念戴安娜王妃逝世20周年,英国版《Harper's BAZAAR》与肯辛顿宫合作推出特刊,用以回顾戴安娜王妃在世时的绝代芳华。封面采用的这张照片中,戴妃身穿黑色露背拖地晚礼服,在隽永的黑白画面中演绎经典。这是BAZAAR人文视角的延续,也通过王室名流的封面故事向不同时代的读者传递隐喻:真正的权力不在头衔里,而在你选择如何被看见。

当流行文化成为全球多元化发展的重要切面,一个偶像巨星的诞生,不仅是个人才华的显现。如何平衡“先锋艺术家”与“流行文化偶像”双重身份?如何在令人眼花缭乱的符号、风格和意指中构建主体性?这不仅是明星自身要权衡的问题,也是媒体呈现明星内容时要选择的落脚点。

自1867年诞生以来,BAZAAR始终保持先锋的视角,立于流行文化的潮头。从流行偶像自身独树一帜的风格出发,打破了纯粹艺术与偶像价值之间的对立与分野,从形象到精神,用属于BAZAAR的视角呈现个体在流行文化中的独特性。

惠特妮·休斯顿

《Harper’s BAZAAR》1985年11月刊

20世纪80年代,麦当娜(Madonna Ciccone)迅速崛起为西方流行文化偶像。一方面,她的音乐专辑在全球畅销,充满力量感的音乐风格连同她在舞台上的激情与魅力撼动着万千歌迷;另一方面,她敢于突破自我的时尚风格、挑战传统的先锋形象,掀起了一场关于性感与叛逆的革命。自1987年起,麦当娜多次登上《Harper’s BAZAAR》封面,每次亮相意味着改变、颠覆与惊喜。

麦当娜

德国版《Harper’s BAZAAR》1987年1月刊

1988年,美国版《Harper's BAZAAR》5月刊封面记录下麦当娜的第一个黑发形象,黑色卷发的麦当娜略带羞涩,却风情万种。

1990年,仿佛世界已经准备好把麦当娜捧上“Queen of Pop”的王座。麦当娜二度登上美国版《Harper's BAZAAR》封面时,正值其轰动全球的“Blond Ambition Tour”巡演期间。这场融合音乐与戏剧的盛宴,服装由设计师Jean Paul Gaultie操刀。高缇耶打造的舞台造型,特别是为其定制的金色尖锥形紧身衣,成为麦当娜职业生涯最具辨识度的视觉符号。

美国版《Harper's BAZAAR》请来时装摄影师Jean-Baptiste Mondino记录下这一经典造型,这场巡演也由此诞生了标志性的流行文化时装时刻。

麦当娜

美国版《Harper's BAZAAR》1990年6月刊

从那时起,身着锥形胸衣的麦当娜,展示出了女性的身体美与力量,如同一名身披铠甲的女战士。用麦当娜的话来说:“从此以后胸衣无须藏在外衣下面,它让我能够表达我自己。”不仅体现了时尚的先锋与叛逆,也革新了社会对于女性形象的刻板认知。

麦当娜

美国版《Harper's BAZAAR》1990年6月刊

在千禧年迸发的文化浪潮中,BAZAAR从不止步于流行偶像的光环,而是将目光投向光芒背后那片鲜为人知的境地。全球意义上的巨大成功固然值得称颂,但BAZAAR通过更具审美力以及洞察力的视角,用超越时尚的格局,呈现流行偶像的生命力。

美国版《Harper’s BAZAAR》2017年 2月刊

冥冥之中,新世纪同样为冉冉升起的巨星准备好了舞台。从巴巴多斯到比佛利,从音乐天才到流行文化偶像,从鲜为人知的海岛到风靡全球,蕾哈娜(Rihanna)无疑是这个时代当之无愧的巨星。

BAZAAR不仅见证了这位新生代偶像如何从流行音乐天后跻身时代巨星,也深刻发掘了她身上那种“女王般的力量感”如何与流行文化发生令人震撼的联结。

2020年 9月刊

蕾哈娜横扫《Harper’s BAZAAR》全球数个版本封面

2015年,电影《大白鲨》上映40周年,美国版《Harper's BAZAAR》为了纪念这个流行文化历史上的超级IP,邀请蕾哈娜身穿金色Chanel泳衣,拍摄了这张落入鲨鱼血盆大口之中的经典封面。

2017年,为庆祝BAZAAR诞生150周年,美国版《Harper's BAZAAR》3月刊拍摄了一个气场强大到可以“上天入地”的蕾哈娜。

在与中国版《时尚芭莎》两次独家拍摄的合作中,摄影师陈漫镜头下的蕾哈娜将西方独特的美与东方神秘气场完美结合,多元审美的繁盛时代顺理成章成为烘托她巨星气场的背景。

《时尚芭莎》2019年 8月刊

《时尚芭莎》2015年 4月刊

21世纪的BAZAAR,早已超越时尚范畴,为引爆全球的流行文化写下独特的注脚。那些关于时代偶像的记录与侧写,更像是一场流动的盛宴,映照出属于名流巨星的寂寥与坚韧、自由与伤痕,也呼应着流行文化永不停歇的脉搏。正是由于洞见了跨越世纪的传奇背后那份不曾被磨灭的主体性,走过了一个半世纪的BAZAAR依然满怀热忱,去探索、去追问“何为ICON”的定义。

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号