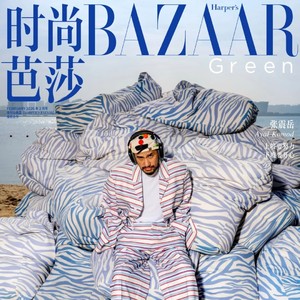

【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

在那之后的许多年里,他不断回到这片土地。途中,他与来自不同身份的朋友相遇:仁波切、创业者、音乐人、艺术家、学者、牧民、孩子、公益人士……这些相遇在镜头中缓慢沉淀,最终成为当代西藏的精神肖像。

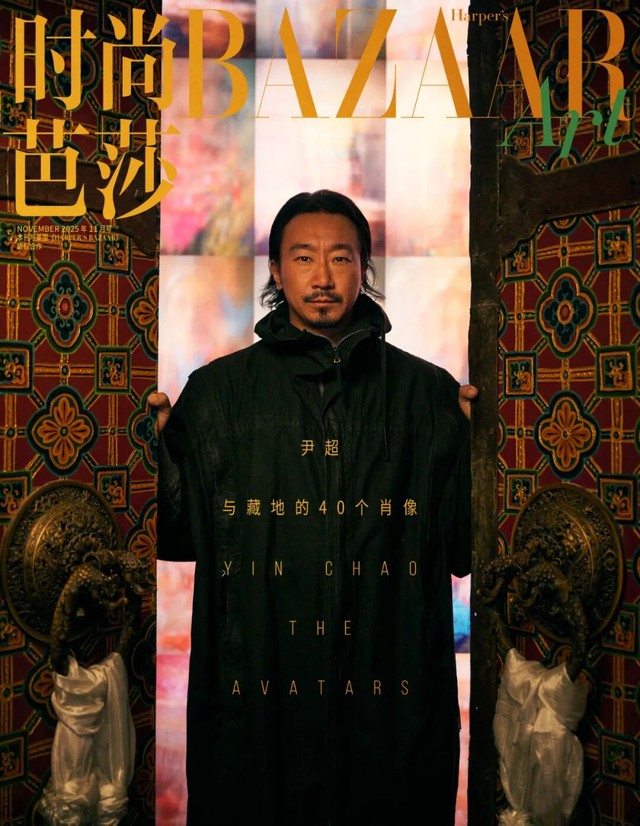

2025年秋,尹超在拉萨吉本岗艺术中心,呈现自己的首个西藏个展《化身》。这是一个摄影师用10年时间完成的实践:让影像重新回到生活本身,让“面孔”不再只是被想象的符号,而是属于真实存在的个体。

“化身”展览海报

展览不只关于超脱了刻板印象的藏地美学,更关于身份、关于信仰、关于人当如何展开视野,认识一种文化,并向内回望,找到自己的存在与生活。

“BAZAAR Art时尚芭莎艺术”走入位于拉萨古城区的吉本岗艺术中心,与摄影师尹超对话,呈现2025年11月封面故事《尹超的藏地10年》。

尹超与藏地的故事,尚未结束,仍在继续发生。

上滑阅读

去年(2024年)年底,我又去了拉萨,这次是为了吉本岗艺术中心。

这些年,我陆续去了几十次藏区。第一次进入藏区,是在2007年。从成都驱车前往甘孜,一路颠簸,那次的高反非常严重。我一直觉得,去西藏像是一场考验——你必须先穿过缺氧与眩晕,才能抵达天堂般的快乐。

那次适应了三天后,我就能和当地的孩子一起踢足球了。再回北京后,心里空落落的,好像灵魂还留在那里没有回来。此后一段时间里,我每年都会去两三次藏区。因为,在那边太快乐了。

吉本岗是个很特别的地方。它不是传统的寺院结构,而是一座坛城——西藏唯一存世的坛城,墙内嵌着十万枚擦擦(小型佛像泥塑),里面有很多忿怒本尊的形象。后来,“醍醐”团队花了很多年,将它修复成如今的艺术中心。

我和“醍醐”团队的策展人盛立宇认识十几年了。去年年底,我去吉本岗看了嘎德老师的展览。展览散场后,我独自在展厅徘徊了很久,感受着这个空间。

尹超创作花絮

一直以来,我都想呈现一些不一样的藏族题材影像。那些“高原红”“康巴汉子”“雪山草原”的标签,早就不是藏地的全部了。10年前,我开始拍摄一部纪录片,至今还未完成。那时我拍了许多年轻的藏族街舞舞者、说唱歌手、爵士乐手、摄影师、设计师……他们是当下的一代。

去年(2024)年底,我觉得是时候做一次新的尝试了。想展示当下藏地更丰富、更包容的一面,展示那些正在与世界对话的一群面孔,他们的精神与张力。

今年(2025)上半年,我陆续四次进藏,准备这次拍摄。拍摄对象有音乐家、艺术家、教师、公益人士,也有阿里地区的农民和歌手——绝大部分都是我从没见过的,却有种莫名的熟悉感,也有一些,是我十年前就认识、拍过的朋友。

在北京,大家习惯在告别的时候说“下次见”“改天吃饭”,但在拉萨,这种话是真实的——你说出口的约定,都会兑现。我们真的会结下一种缘分,帕洛仁波切、东才、巴金旺甲、顿珠……很多朋友,我们都会在拉萨再会。

尹超创作花絮

拍摄时,我试着把自己归为藏族,用他们的眼睛看待藏区。

这些肖像大多在3天内拍完,我几乎是含着眼泪完成的。很多人都是自己领域的佼佼者,但他们并不自知,也不觉得这意味着什么。他们全都非常之真诚,非常之谦逊。

作品完成后,有位策展人看过照片,问我:“尹超,你的语言风格在哪里?你的呈现点太多,没有主观筛选。”

我说:“你说得对,我知道是这样的。”

后来,他又给我发了几条信息,说:“我明白你要表达什么了。这是一种爱。你做到了。我想我们应该很快就能合作。”还有一位人类学家汪晖老师,他对我说:“这些作品非常有意义,可以在更广阔的视角里,去探讨国际人类学。”

我很感谢他们的认可。对我来说,影像当然关乎美学与人文,但更重要的是——共情。创作可以是风格化、充满了私人语言的,让人一眼认出这是谁的作品。

但当在这个情况里,还保持着这种拍摄方式,我想这太过局限了。我必须放下自我的认知,把感受放大,与他们同频,去记录他们最真实的状态。而不是强调艺术语言的包装,去凸显艺术家的身份。

我越来越不相信强调自我风格的做法,把所有的拍摄对象收入囊中——这是一种侵略。我不能这样去做。

尹超与策展人盛立宇在展览现场

这次布展期间,是我这么多年来高反最严重的一次。拍照时,无论海拔多高,我从不觉得不适——在高原,我发现人只要能专注在一件事上,身体就会自然而然地去配合你全神贯注的状态。但布展是一项很复杂的工作,白天要处理无数细节,晚上还要沟通安排,几乎每天只睡五六个小时。

展览开幕前,我其实有很多想说的话。开幕后,我发现我想以语言表达的话越来越少。

我想,影像的呈现,就是一种最好的表达。

每次来到拉萨,尹超和羊日岗寺寺主帕洛仁波切都会见面。

帕洛仁波切是国家级非遗“米拉日巴道歌”的第42代传承人,他组建了达尔玛梵乐队,将吉他、颂钵等乐器融入传统唱诵,重新演绎千年道歌,曾与知名音乐人合作,在多个城市举办实验音乐会,推动非遗音乐与西藏智慧走入现代生活。

除此之外,他的日常还在管理羊日岗寺、在佛学院作为经师授课,每周在拉萨市北郊的一所学校教学勉唐画派唐卡。

十年前,尹超计划拍摄藏地纪录片时,尼珍是其中一位拍摄对象。那时,她刚刚从伦敦艺术大学专业毕业回到拉萨,决定创办自己的摄影工作室“圣山”,随后又创立了“圣山”藏族服装品牌并与很多艺术家推出合作系列,同时创办摄影大赛、林卡等多元藏地文化活动。

今年是圣山林卡的十周年,尼珍持续将收益全部资助于日喀则盲人协会、利民学校、西藏防治艾滋病协会、脊椎损伤协会、西藏星光社会工作服务中心、德吉旺姆流浪狗救助、三江源及“咔哒嘎布盲文打印机修复”项目等。

这张影像,大概是藏族演员洛桑群培生前最后一次正式拍摄。

“今天我刚刚得知,洛桑老师昨夜去世了。”尹超说,“这张影像是我们缅怀他的一种方式,一种更加深度的链接,就好像我们也成为了故事的一部分。”

洛桑群培毕生活跃于影坛,他是首位获得金马奖最佳男主角的藏族演员,曾凭借陈冲执导的《天浴》中“老金”一角荣获影帝,那是他首次出演电影作品。那一年,同台竞技的还包括黎明出演的《玻璃之城》、梁朝伟出演的《每天爱你8小时》和黄秋生出演的《野兽刑警》。2024年,他以《雪豹》提名金鸡奖最佳男配角,一生践行着艺术理想。

一磅是西藏新生代音乐人,以藏汉双语嘻哈作品连接传统与现代,在作品中融入友善、环保等藏族文化内核。“2015年,我认识一磅的时候,他在做说唱歌手。我约他跟韩红老师见了面,推荐了他。那时他正面临人生抉择——追寻梦想,或按计划成为公务员。”

一磅没有放弃过自己的梦想。

在尹超此次拍摄前一个月,一磅向所在单位提出辞职,他要回到他的梦想里。“他完成了家人的期望。后来也结婚生子,成为一位父亲。”尹超说,“他对美好的向往与对梦想的坚持,这些年来,有增无减。”

在拉萨北郊赛马场的训练基地,每周日的上午,总有索朗多吉与队友的身影——他创办了西藏首支本土美式橄榄球队——琼鸟橄榄球队。狱警、教师、古建管理员等各行各业的队员,在他的组织下加入中国橄榄球联赛。他们用热情的奔跑与冲撞,打破了外界对高原体育的刻板想象。

次仁卓玛每天都在画画,这让她“心里觉得很舒服”。她从小热爱绘画,最初跟随做木工的父亲学习为木质家具彩绘。十二三岁时,她随师父参与大昭寺壁画修缮,开始临摹墙上的古老壁画。从西藏大学艺术系毕业后,她任教多年,也一直坚持创作。

2020年,她举办了西藏近现代首个女性艺术家个展。其代表作《生老病死》系列融合唐卡构图与油画技法,以西藏传统生死观为底蕴,描绘生命轮回,传递出母性力量与藏族女性的坚韧。有人将她的部分作品与墨西哥画家弗里达相提并论,认为其中蕴含相似的女性经验与视角。有趣的是,在那之前,次仁卓玛从未看过弗里达的作品。

尼玛旺堆自幼失明,却成为点亮他人生命的光。他现任拉萨盲童学校校长,教授盲文与多门语言,著有《我不要三天的光明》。他曾登上TED舞台,在哈佛、清华等高校演讲几百场,影响了无数人。

“他是藏地年轻人的偶像——他跑过2-3次全马,6000米海拔的雪山爬过4次,每天跑4公里。我见到他的时候,他总是在笑,他的笑容特别有力量、特别治愈。”

尹超说:“这次我拍摄了许多公益人士:在高原捡拾垃圾、呼吁环保的白玛嘉措,保护犬种的旦增特觉,推动艾滋病去污名化的班久,倡导无偿献血的次仁罗布……他们每一位都令我深受鼓舞。”

“化身”展览现场——归档系列 之一

这些年,尹超持续关注非遗与民族肖像的题材。《归档》系列始于2023年,除藏区肖像外,也包含他在蒙古族地区拍摄的部分作品。

在这个系列中,影像被视作一个有机体——它配合声音与光效,仿佛拥有呼吸与心跳。尹超把它看作一个“档案库”,当所有肖像被并置与融合时,那些面孔共同回归到某种原初的母体。“我想到《阿凡达》里的生命树——那棵发着光的树,连接着无数灵魂,也承载着所有生命的记忆与能量。”

“化身”展览现场——归档系列 之一

尹超尝试了用更特殊的手法让人物的面孔与服装细节模糊,刻意拉开距离,他说:“这反而让我觉得抓住了一种灵魂。”之所以叫作归档,也意在于此。

它不是对过去的保存,而是一种超越时间的方式,有些东西,正在消逝、但又永远流动。

有一个传说——文成公主入藏时,有许多人在不同方向都曾目睹她的身影。《四方》以这样的意象为引,借当代人物的视角模仿当时她走入藏地的感觉。

“化身”展览现场——四方系列 之三

“当时我还在拍纪录片,我很好奇:从拉萨最远、最高的山峦望向这座城市,会是怎样的感受?”尹超说。于是,他寻来不同的人,以他们的第一视角作为前景,去捕捉四方风景。

在布达拉宫的东、南、西、北四个方向,镜头记录下了不同的身影——一个偶遇的孩子,一位《格萨尔王》的吟唱者,一位本土相声的非遗传承人,以及尹超的朋友恰好前来朝圣的父母。

他们代表着不同的身份、性别、年龄与生命状态,共同构成了“四方”的叙述。

如今,这些人物与风景,从四面八方再次汇聚于吉本岗。

在艺术中心,也在一座坛城中,彼此相望与对话。

BA

这次展览的三个系列作品,对于身份的思考都很多。

尹

对,其实整体来看,这次展览是在讨论“身份”。这些影像中的人,代表了不同的性别、年龄、职业与生活状态,呈现了一个多元的当下藏地。

“化身”展览现场——肖像系列

我一直觉得,摄影应该去做一些真正有意义的事情。影像本身是跨越时空的,每一张照片诞生的那一刻,都是超现实的——因为没有任何时刻会重复。当把不同时空的照片放在一起时,它们之间自然会发生某种化学反应。

BA

肖像的拍摄场地,你是如何考虑的?看起来你没有选择那些带有强烈藏文化符号的背景或地点。

尹

一开始我确实想过用像喜德林那样的场地拍摄——但我发现如果用喜德林的话,是加了强调标签。他们不需要这样的衬托,他们可以很纯粹,以人为载体足够呈现他们所有的精神面貌。

尹超创作花絮

最终我找了一个朋友的咖啡厅,有木质地板和一些做旧的墙面,进行了一些简单的布景和背景,用地毯保留一种仪式感,因为有些人和故事,本身是庄严的、值得被敬重的。拍摄时,几乎都是即兴地根据他们当下的状态和气场,去选择背景与光线。

BA

他们的拍摄状态是怎样的?你会像我们通常在时尚拍摄中那样准备一些Reference给他们吗?

尹

他们普遍都有一点羞涩,也会紧张。我希望他们做最真实和自然的自己,所以完全不会给任何的Reference,这对他们来讲没有任何意义,那会变成一种表演。你和拍摄对象都知道目标是什么之后,反而无法做到极致和纯粹。

尹超创作花絮

我不会告诉他们,你要完成画面,你要配合我的一些动作和表情,不可以这样。

BA

每次从藏地回北京进行其他拍摄工作时,你的镜头语言或者思维习惯会不会受到影响或产生变化?

尹

我觉得自己有一种被修复和被滋养的感觉,人变得非常完整,非常自信。

我心里会特别满足,更加平和,能够进行深度的思考。这其实就是我刚刚说的自信感——你觉得你不缺失,你也不需要什么,你可以很轻松地驾驭,这是我内心最真实的感受。

BA

你能想象自己放弃北京的一切,在拉萨,甚至是在藏地的山区、牧区生活吗?

尹

其实我很想,那并不容易。

我确实曾经想过,去找一个那样的地方,离开北京的一切,生活在更靠近自然的地方。但后来我慢慢觉得,也许最好的修行,其实是在红尘之中。

有一次我们从拉萨驱车前往冈仁波齐,越往里走,人烟越稀少。那一路上我突然意识到,其实人的生活需要一些“抓手”。我们早已习惯了被牵引、被约束。当真正的自由摆在面前,我们反而会无所适从。这很现实。每个人都渴望自由,但命运似乎让我们更习惯于活在“笼子”里。那个笼子不是外界强加的,而是我们自己建构出来的安全感。

BA

十年前有本书叫作《中国时装摄影师在二零一五》,当时有人问你是不是正处于巅峰期,你说“我刚知道自己是谁”,也是那一年,你开始在藏地拍纪录片,这之间有没有什么关联?

尹

有,我觉得那个时候我才明白自己该要的是什么、该去哪里,以前是很混沌、很模糊的。这和往返藏地很多次之后,对自己有了重新的认知是有关系的。

那之后对于我来讲是一个井喷的状态。以前在拍摄的时候,其实是在不停地张望、寻找、再抓取。我知道你还有一个问题是关于“内观”,我是从那时候开始注重内观的。其实内观不是靠眼睛去寻找,是看着你的心去寻找,不停地观察你的内心,看到它真实的本质是什么。

作品图片资料致谢艺术家、吉本岗艺术中心

总策划:徐宁

编辑:LGN

平面摄影与制作:SUPERSTUDIO

采访、撰文:王萝Lynch

视频摄像:董晓龙、闽豫MINYU、黄慧怡Katie

摄影助理:董诗文、丹增罗布

后期剪辑:Convey

设计:张晓晨

编辑助理:三岛

特别鸣谢:吉本岗艺术中心

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号