【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

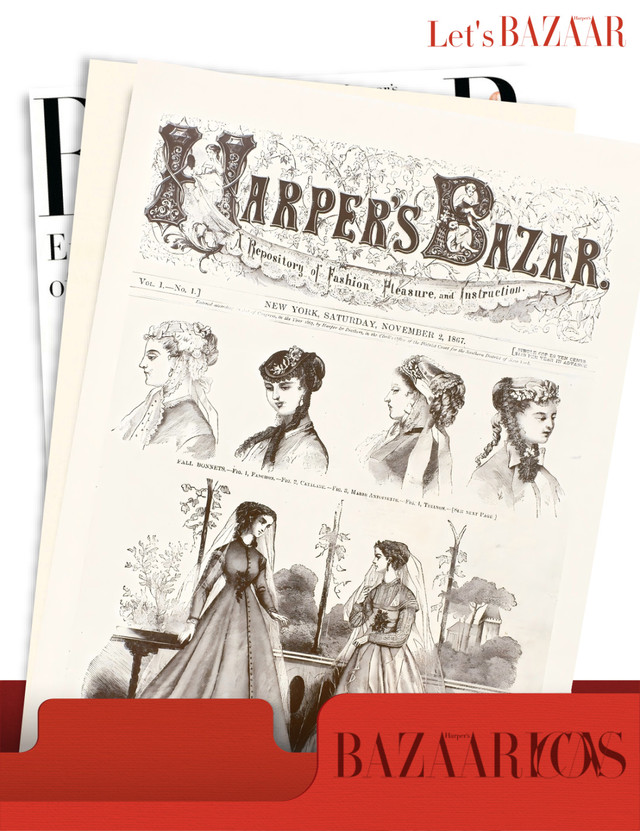

“真正的时尚从不回避思想。”——创刊主编玛丽·路易斯·布斯(Mary Louise Booth)在1867年写下这句话时,或许并未料到,它会成为《时尚芭莎》此后一个半世纪的精神纲领。

在大多数人对时尚的认知仍停留在流光溢彩的衣裳、无懈可击的妆容,或者遥不可及的奢侈品广告时,《时尚芭莎》早已将目光投向更辽阔的领域:文学、哲学抑或社会观察——任何能抚慰心灵或者愉悦眼睛的事物,都可以成为时尚。那么思想自然也不例外。

150年间,艾略特曾在它的页面上探讨工业时代的女性命运;伍尔夫的意识流也可化作时装大片的超现实叙事;帕蒂·史密斯(Patti Smith)以76岁的高龄登上封面,用她冷峻的目光审视浮华世界……《时尚芭莎》用一页页纸张证明,时尚不仅是外在的装点,更是内在思想的镜像。

《时尚芭莎》的文学基因始于玛丽·路易斯·布斯。这位BAZAAR历史上的首任主编,其实本身就是一位才华横溢的作家和翻译家。从18岁起,她便为各类报刊撰写故事或翻译稿件。1859年,她研究、编写的《纽约城市史》(History of the City of New York)第一版出版,广受欢迎,并且被视为极其珍贵的资料。可以说,由布斯接管《时尚芭莎》,就像是在时装的褶皱里,种下了一朵文学的玫瑰。

玛丽·路易斯·布斯

要知道,在维多利亚时代的纽约,时尚杂志不过是“夫人小姐们的布料目录”。但《时尚芭莎》的创刊号里,紧邻束腰广告的是查尔斯·亨利·韦伯(Charles Henry Webb)短小精悍的诗作《To Lillie》;蕾丝花边的插画旁,杂志用极大的篇幅刊登了加拿大作家詹姆斯·德·米勒(James De Mille)所创作的一部名为《Cord and Creese》的冒险悬疑小说连载。

如果说上述这些名字,于大多数人而言太过陌生,那你一定听过乔治·艾略特(George Eliot)的大名。这位与狄更斯、勃朗特姐妹齐名的作家极其擅于人物描写,文章也颇具艺术感染力,常有发人深省的语句。

乔治·艾略特

从19世纪70年代起,《时尚芭莎》就多番节选她的小说《弗洛斯河上的磨坊》的片段或者名句,在某种程度上,这部视野开阔、思想深沉的作品冲击了彼时社会对于性别的不同期待与规训,而BAZAAR对它的青睐无异于率先点亮了女性主义的灯塔。也许很难想象这些内容会出现在一本时尚刊物上。但正如布斯所坚持的那样,一件衬裙的剪裁,难道不该和一首十四行诗同样精密?

《弗洛斯河上的磨坊》1870年初版扉页

于是,这一时期的《时尚芭莎》宛如一座流动的纸上沙龙。无论是作家出身的主编,抑或是与文学家们的合作,都像是一场时尚与思想的共谋。在这场共谋下,时尚与哲学、社会学得以交叉对话、批判共处,打破了当时时尚媒体只聚焦“时装”的局限,而BAZAAR也成为了维多利亚时代罕见的、兼具美学与深度的阵地。

如果说19世纪的《时尚芭莎》是思想的播种者,那么20世纪的它则更像一场文学化革命的导演。传奇主编卡梅尔·斯诺(Carmel Snow)以一句“衣着精致,思想亦需精致”(Well-dressed women with well-dressed minds.)为旗帜,将这本时尚杂志推向了一个全新的高度。

斯诺在工作中

随着第一次世界大战结束,20世纪20年代经济走向繁荣,弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德(Francis Scott Fitzgerald)笔下所描述的“爵士时代”到来,一种全新的自由占据了大众的想象力,女人们纷纷剪短发,随着即兴的节奏翩翩起舞——几乎每个人都摆脱了禁酒令的束缚。这一时期,《时尚芭莎》一方面致力于刊登当时最具特色的文学作品,其中包括菲茨杰拉德和他的妻子泽尔达所共同撰写的文章《公园大道变迁之美》,敏锐地捕捉到了关于移民与阶级的动态,至今仍能引起共鸣。

另一方面,BAZAAR也大胆地邀请作家撰写专栏——1930年至1939年间,颇具盛名的女性主义者,同时也是意识流叙事的开创者,弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Wolf)受邀为《时尚芭莎》撰写了《在镜中》《狩猎会》等四篇短篇小说,分别收录在这些年间的刊物中。

弗吉尼亚·伍尔夫

文章内容覆盖暴力与腐败,人类与非人类世界等等不同领域,聚焦社会道德、伦理问题,以及对人性的深入探讨。锋利的文字与柔软的时装相映成趣,而这种时尚与文学的并置,不仅没有影响伍尔夫本人作为高雅知识分子的创作风格,还在某种程度上体现了杂志与现代主义的联结与互惠关系。

1938年3月刊,收录伍尔夫撰写的短篇《狩猎会》

同一时期,斯诺更是以《了不起的盖茨比》为灵感,策划了一系列插画封面。棱角分明的几何对称美学,流苏、羽毛、亮片及串珠等戏剧化的元素,都是那个年代下浮华而颓靡的“美国梦”的最佳表达。

这些视觉在某种程度上也影响了2013年电影版中的服装设计。可以说,这不仅是对菲茨杰拉德笔下爵士时代的复刻,更是对消费主义幻象的尖锐诘问。人们在观赏“美”的同时,也会开始思考其背后的现实意义。

电影《了不起的盖茨比》,2023年

进入21世纪,《时尚芭莎》的文学实验越发大胆。它开始尝试将艺术家塑造为时尚符号,视觉叙事也走向更深层的探索。BAZAAR让时尚与文学真正开始“对话”,共同梳理起文明肌理中那些未被熨平的思考褶皱。

几年前,76岁的美国歌手、诗人帕蒂·史密斯披散着一头银发,登上了《时尚芭莎》的封面。这位深受法国象征主义诗人兰波,以及金斯伯格等文人影响的女性创作者,在音乐和诗歌的领域有着同样卓越的贡献。

而当她的脸庞出现在封面时,那些皱纹似乎也成为了颇具质感的刺绣。半个世纪以来,BAZAAR试图证明,最伟大的衣着从来不是包裹身体的布料,而是承载思想的容器。当作家们站在聚光灯下,他们穿着的其实是整个时代的潜意识——那些无法被潮流冲散的、坚硬的精神内核。

或是以东南西北为线、青赤白黑为引,邀请受传统文化与工艺滋养的设计师,结合非遗工艺将传统与现代巧妙相连;再或者与中国民族博物馆、敦煌研究院合作,从56个民族的特色服饰或敦煌壁画中的飞天汲取灵感,拍摄“东方美学”系列……时尚在此刻成为了传统文化的当代译注。

今年初,《时尚芭莎》举办了一场盛大的文学沙龙。地点选在了贝尔蒙德酒店的奥斯卡·王尔德厅。布克奖入围作家黛西·约翰逊(Daisy Johnson)朗读了故事集《旅馆》,并且分享了自己创作背后的故事。

在这里,每位宾客都在进行着精神的量体裁衣。当这场沙龙落幕,它们便附着在每个读者的灵魂深处,等待某个灵光乍现的夜晚——突然被想起,被披上,被穿着走过城市荒原。

纵观《时尚芭莎》150年的文学之路,并非一场简单的“跨界营销”。它的本质,是一场关于表达权的争夺。

从创刊之初打破审美霸权,赋予时尚叙事的深度,让时尚不再是被动的“被观赏”,而是主动的“被思考”;

到女性叙事的进化——乔治·艾略特、弗吉尼亚·伍尔夫、帕蒂·史密斯……BAZAAR通过文学不断审视并构筑女性角色身份的复杂性——当世人还在争论“女性该是什么模样”,它早已用长达一个半世纪的风格演进、审美价值与先锋精神证明,所谓的BAZAAR女性,可以是缪斯,也可以是造物主;

再到新世纪伊始,不断对文化进行转译与重塑,古典与现代、东方与西方,在时尚的演绎下,都获得了跨越时空的生命力。

在历史的浮光掠影中,《时尚芭莎》总是在不断证明,真正的时尚从不依赖新衣,而在于如何讲述人类文明与时代的故事。而每一次与文学的邂逅,都是对“风格即人格”这一理念最生动的诠释。正因此,《时尚芭莎》在150余年中,才始终站在时代前沿,成为记录与引领人文精神变迁的存在。

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号