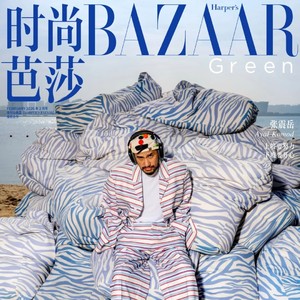

【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

隔着大洋,我们与娟子打了一通3小时半,16小时时差的电话。这个名字被写在中国早期时尚摄影界图谱里的头号人物,在谈到20世纪90年代中段的潦草岁月时,先流露了一丝迟钝。这里面不仅仅有残酷时间的作用,也有平淡异国生活的洗礼。没有高谈阔论的开场白,渐渐地,说起某一处,温存了30年的记忆和心情才总算盘活一点点。

娟子不属于眼前的时代,尽管她对于一个行业的重要性非比寻常,但她的资料却几乎完全消失在了网络世界。像一个时代对上一个时代开的玩笑,如果不是刻意追索,她就这样与我们擦肩而过了。

对于后来进入中国时尚摄影行业的年轻人来说,娟子是他们的动力和风向标,而她,轻松地抛下了那些打下的江山,跟着儿女学科技、学语言,刷YouTube兴趣网课,一家人在全美境内自驾游。时尚摄影已不再是她当前的生活重心,但没准将来还会是。过去拍过的美瞬间已成永恒,所以不求后人看见多少、惦记多少,既然来到了新的阶段那就享受。久违地被长幅访问,娟子表现得很自然,没有一套专门为记者准备的职业话术,但你不能说那是一种淡漠或不够激昂,正如她最开始进入行业的动机,以及最开始建立的时尚影像方法论,都是表达欲的熟成。娟子,一面讲述了自己的开荒经历与生活变迁,一面也证明了中国人是从表达欲中找到的时尚,绝非外界持有的“效仿加养成的时尚工业观”。它是原始的、自发的,到了时间就从无到有,开花结果,从上一个欲望到下一个欲望,从上一个时尚到下一个时尚。

20世纪90年代,中国时尚杂志摄影生态长什么样?在片场,没有专业的编辑分工,没有任何时尚摄影经验的掌镜者,靠手动修补的每一个褶,冲坏的负片和随时的Plan B,暗室里拿放大镜的排版。在市场,不足10个角力者,放水的版权和薄弱的原创意识。若是有一组大胆的原创片子,主要靠小圈子口口相传,如果在海外时尚界取得了更大轰动,那就不只是它的幸运,也是集体的幸运。胜利回传,行业生命就此走向下一个路口……

20世纪90年代荒原上的第一把火,缘起于天时地利人和。一个时势所造的英雌,一些从其他艺术专业那里拾牙慧的灵光,一颗初生牛犊心,一块价值无限上升的荒地和还没有眉目的舆论环境。拍片流程好比盲人摸象,大伙齐上阵打光后期的吵闹场面又像吃一口大锅饭,彼此之间没有界限和等级。但娟子倒不觉得这叫低门槛。“包括找道具、选景、打光、订盒饭,大家都自告奋勇,群策群力,觉得自己能做什么,而不是自己的工作是什么,三下五除就把事情搭伙干完了。我好像甚至没有去主动搭过一个什么班子。”相反,她笑称, “要像现在这样‘事事分明’,有名气的人一旦加入团队,很自觉地不会做那些杂活。”即使过去多年,那些创作里积攒的情感还像是挂在天边的彤彤晚霞,很模糊,也很热,穿透了时间也褪不去。

“因为它不像现在,你做摄影,我做造型,他做化妆,跟着一套事先的模版和流程就可以制作,而是过程中会发生很多意外,然后再处理很多不顺,最后出来一个好的结果。所以说我觉得那时候大家在一起工作的感觉更有意思,那个年代的很多故事和回忆还是很让人怀念的。”

娟子回忆,那时候的杂志社还在和外面的自营厂配套修图,片子送到相馆里,接下来就是守着师傅一起调片、调色,尤其是每逢变更环节,简直做不了半分甩手掌柜。“我都要求搭配最好的图片师傅。”娟子说,“在数码时代,这些东西都是同步的。公司楼下刚拍完,楼上电脑里同步就来了,即看即改。拍宝马这些豪车广告的时候,车上哪怕有一点反光、划痕,后期助手要立马冲下来擦得干干净净,以备下一次拍摄,他们的工作量就很大。”

当年行业并没有因为时代技术盲,而给予每个从业人员宽容。出版的节奏多年来还是那一套,谁出了错,就要迅速找到第二种办法。“我有次为一个杂志封面拍胡兵,冲洗出了故障,感光度超出正常的一档半到两档,很多层次损失掉了没法用。一来我们既没有时间重拍也全部截稿,二来演员也走了,于是我只好把冲废的卷重新选一遍,最后转成一种油画的效果,相当于调整了我们所有人预想的方向。既然不允许错,你就要有很强的应变能力、眼光还有精力,知道一个错误怎样可以变成一种风格,事情还能往哪个方向发展。”

娟子1995年拿起相机,同年诞生的还有中国时尚和中国时尚摄影。如果不是杂志社正好缺拍照片的人手,娟子未曾想过那人是自己。原本在美院附中画了4年,又学了4年时装设计的她,一开始也没想到会踏入杂志社做事。那时正逢中国最早的一本时装杂志创办,娟子就顶上了时装和美术的差事。一切阴差阳错,一切命中注定。“我们不分现在那么细,又做美术、又做图片、又做时装,还要去盯场、约图。我听说谁从美国回来,就约人家,结果拍出来的我都不满意,我才想着要不我自己去学,于是跟社里申请了特批,白天入校,夜晚赶工。”

对原创度要求低的杂志年代,娟子就仗着年轻能熬的优势,跟领导承诺三赶五赶,应付不成问题,但在北京的进修学校里是学不到时尚摄影的。1995年到1997年之间,娟子是跟在通用摄影技巧后面,把相机想象成片场的一支画笔。

时装编辑经历也有一点隐形红利,比如拍大片的时候就已经开始考虑排版。“我更知道杂志想要什么样的片子,何时大场面,何时特写、中景,整组片子有统一和节奏的变化。有的摄影师如果这点把握不好,风格就好像拼凑的,这里拿了两张,那一组拿了两张。而你懂控制节奏,一组片子就可以像乐曲一样抓人。”

《镜·月》

20世纪90年代中段,按照事物客观发展规律,中国时尚行业应该还在最拙生的模仿期,但那些小心翼翼的情绪在第一次掌镜的娟子那无一体现。时尚杂志社近水楼台,获得资料的质素总是外界没得比的,但她归来仍是即兴手。“过去的‘阅’历,不会让我想要去模仿一种看过的具体风格。”娟子很笃定地说,“我唯独不是从时尚摄影这一点学习的,但之前在专业课和逃课图书馆里看过的东西,到这里也许就是综合。(艺术学院)从中学时就在教育我们要与众不同,要表达自我,要创造一些新的东西,所以最起码我从来没有这方面的自卑。”

《烟·醺》

《花·羽》

这些年,她也受到诸如西方传奇摄影家Irving Penn等人的影响,游走于彩色黑白、硬光柔光之间。技巧可以后天训练,风格却要靠自然形成,但也不是一直不变,它有延续性。这算娟子的至理名言。无论怎么主动求变,她都维持着“不爱总结、不爱整理、不爱回看”的三不准则。“我合作过的编辑倒是帮我总结了一下,他们就说我的东西总体就是视觉冲击力很强,用光、用色特别大胆,构图也敢于突破常规。”就是这样一个突破常规的娟子,仅用了两年就让中国的时尚摄影被世界看到。

1997年,娟子迎来事业上的第一个成功。她邀请超模陈娟红去香格里拉拍的时装片在国外轰动了。带着红色假发,化着黛山妆,穿着大礼服,站在清晨五六点钟高原上的陈娟红像一抹陈酿的女儿红。“当时世界都很关注中国,想看看中国在发生什么变化。”娟子抓住了这个机会。而这个在阻挠眼光中坚持出世的片子,知名度从时尚圈到街头巷尾,再被教科书式:世界眼里中国时尚摄影的真正起点。

“国际上一谈论了中国时尚界的什么事情,一些做媒体的朋友会发给我看,其实主要还是靠在海外的关系网发展它的速度和声量的。再加上时尚媒体就那几家,不像现在越来越多,相当于大家是在一个小圈子里互相交流的。”众口之间的信息,不光携带着追踪和机会,也包括舆论和认知。

当谈到香格里拉片的一些前后细节,娟子说:“薄涛那会儿还跟我不怎么熟,估计他也是因为客气,同意了。在这个地形环境下,风的特点加上恰到时机的光,又神秘又华丽又高贵,其实地方特别脏你知道吧,但如果都要把礼服弄到特别高雅精致的环境里去,虽然是没什么错,但就是缺少一个对比。”作为《时尚芭莎》前身(《中国时装》)1997年的某个封面及内页用图,在两个圈中都产生了震颤,“但相比时尚杂志”,她则提到摄影圈一开始更多的是感到痛苦。“我听说那上面的人评论说这个摄影师的广角镜头都把模特拉变形了,这也能叫摄影,叫服装?黑红的话我在时尚圈里倒是没有怎么听见。所以这就是我为什么喜欢时尚摄影的原因,觉得它好像对新事物的包容度更高,并且你的心在其中都不一样了,更积极正面。”与娟子一同看到这种力量的,还有中国最古早的一线服装设计师。“我也帮过同时期的很多有名设计师拍片,像吕越、梁子、罗峥这些人最开始肯定也都没见过,到后来她们也接受了,也没有谁觉得不好。”

迈入千禧年,第一批进驻中国市场的国际大牌们——De Beers,Dior,Louis Vuitton,也开始寻找最合适的本土摄影师拍彩宝、拍高定、拍美妆。那几年间,所有人都在一次次地见证娟子,如何用不带有过分刻薄气的调侃语言,讲述着当代中国、当代都市及当代东方女性的生动内核。在娟子最活跃的黄金10年里(主要从1997年到2011年,差不多千禧年的前10年),创作出了如2008年北京奥运会,像卯榫结构般重叠的西方油画般的历史感构图;当代恋人站在贴满创口贴的伞下,或脚踩玻璃流着血也要跳起华尔兹;涂抹大红唇的女郎热切地“亲吻”着自己的脸和身体(Dior“addict”口红广告)等等,这些陆续出圈的杂志、广告片都在说明一点,陈娟红的形象不是一个颠覆性的偶然,而是一个惊人的开始。

面对自己创建的“新东方形象”,是否有意打破了沉默不语、保守婉约的东方女人形象,娟子认为不是。“我不会专门去定义中国女性,她们只是在中国的女性,对吧?也许我就没有设定过她们的前置形象。世界已经这么扁平,又有了互联网,地域性限制以后只会越来越少,到最后都是谈个体差异。”中国时尚摄影催生了中国时尚,两者发展亦步亦趋。发轫于1995年的“野火”,不但烧掉了空气中的陈旧气息,也在蔓延、扩大,新的视觉、新的叙述、新的业务和生意经,由时尚到影视界人士。“Lookbook概念还不存在的时候,一个设计师找报社记者或者相馆拍一个影像就已经很满足了。可现在,他们还能敏锐地看到这些辅助实实在在的作用。一些原本只做女装的设计师,被我的搭配和建议耸动着去追加了男装系列,也做得非常成功。”

某种程度上,娟子,是一个很特别的行业存在。因为她的落幕,才正逢社交媒体时代来到的时候。原本曾带给她无穷信念和成就的行业不再成为她的轴心,她选择了在洛杉矶过上一段无休止的平静生活。

那天娟子谈了很多不为人知的幕后面貌,无论做一线摄影师还是做摄影公司(大雅风尚)的老板,她的后退一步都是淡淡的,循序渐进的,没有炸出一声惊雷。远走高飞的起因虽是为了照顾孩子上学,可她并不认为自己是从一个光鲜亮丽的大牌时尚摄影师变成了一个没有事业发力点的全职妈妈。“照样有很多东西要学,最紧要的是科技和语言,可能输入太长时间也会有一个去输出的愿望吧,如果我一定要有一个身份认同,我觉得我是在用心生活。”

要说到这十几年的蛰伏期有什么收获,娟子给了一个新的视角。看似她从职业到爱好今非昔比,都通通转移到另一极(一位摄影艺术家的Instagram和YouTube上都是与科技有关的推送,何不让人诧异?),但正好给了一种空间,跳出行业,重新看待时尚摄影,与时代的作用力和反作用力,等等。在她看来,没赶上科技的旧时代仍然有旧时代的好处,站在舞台上的人少,一个人就可以显得亮堂一些,一件作品,就可以停留在大众视线里久一些。一本纸质刊、一张印刷品,虽然没有网络传播,但却是几经人手的反复观看、反复讨论、反复把玩,反复在记忆里荡。如今,再轰动的人和事,都好像过眼云烟,下一秒便转身消失不见。“外界如此,创作者对待市场的珍惜和慎重程度也是不同的。”

即便社交媒体推送给她的AI艺术作品常常带给她新的启发、新的冲动和无限感慨(例如德国AI艺术家Hannes Caspar的Instagram),而新时代的超熟工业和超前技术也有令她遗憾的一面。

Hannes Caspar作品

娟子也隐隐透露出模版化的创作环境曾令自己有所倦怠。“模板,我觉得它最大的用途应该是用于交流,而不是用于模仿。”“「半自动模式」是年轻摄影师们享受的时代红利,把保持作品底线的精力节约下来了,但同时也面临其他挑战和遗憾,现在的摄影师更要知道什么可以现场解决,什么留给后期。”她如是说:

娟子的事业曲线,如野火枯荣,美在瞬息。谈到自己早已成为了被遗忘的长江,她也用轻松的口吻,反过来替那些惋惜她的声音做消解:“当年我做这一切的时候都全心投入了,享受了这个过程,创造了我自己认可的这些作品,我觉得就挺值得的,没什么好遗憾的。”更何况,我认为她已经掌握了一种行之有效的与当代机器互动的方式,在幽蓝的人工火焰屏里短暂沉睡,“野火”会重来。

出品/沙小荔

监制/宁李Sherry

采访、撰文/姚丽辉

责编/Gin

协助/WOO

设计/WJLdesign温加林

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号