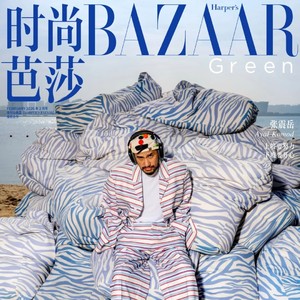

【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

今天的#壮游BAZAARGrandTour专题,Green BAZAAR邀请到了设计师马可,一起谈谈“出走”的意义。

作为首位登上巴黎高定时装周的中国设计师,马可在2006年选择离开时尚圈的聚光灯,走入服装与身体的细微关系;她拒绝工业复制,深入山野,探访被遗忘的民间手艺;在浩大的消费逻辑中,她回望自然与时间的节律,将可持续理念织入每一寸布料与日常器物。

这是马可的三重“出走”——一场缓慢、固执、沉静的壮游。在被速度驱赶的当下,她用“無用”之物,搭建起另一种可能的慢生活,也重塑了“有用”一词的深意。

“你必须参加每一季的时装周发布,否则,你就会跟不上这个时代,人们很快就会把你忘记了。”

马可第一次听到这句话,是看德裔导演维姆·文德斯(Wim Wenders)拍摄于1989年的纪录片《都市时装速记》。2006年4月22日,世界地球日,马可在珠海成立了品牌“無用”。除了2007年和2008年两次受邀在巴黎办秀,“無用”再没出现在任何时装周上,也很少见诸媒体,但这不影响它持续吸引那些有相近价值观和审美的人。

2025年4月,一位顾客在社交媒体上说起自己的第一件“無用”:是套裙装,上衣叫“声希”,裙子叫“大音”;她穿着它们在西藏拍了结婚照、举行了森林婚礼,后来又穿着它们举办了孩子的百日庆祝活动、拍了百日照。“人随物安定,物随人长久,”她最后概括道,“这便是物品的意义。”

2025年7月,我们在北京东城区美术馆后街的無用生活空间见到了马可。除了入口处的可持续生活系列展之二“土壤篇”,这个空间与11年前正式开幕时媒体所描述的样子相比,几乎没什么差别。1000多平米、近6米挑高,被分割成两层、十几个隔间,像一个室内的大宅院,有巷道、客厅、后院、厢房。

阳光穿过手织粗麻布拼接的窗帘,温和了许多。一边拍摄,马可一边和手上的物品说起话来。每样物品都有故事:二层客厅天花板上挂着的纸灯,绘有各式各样的鞋履,它们来自2017年的一次民间手工艺展览《不忘来时路——中国百年鞋履展》;一层院子里一棵枝条四处伸展但其实已枯死的板栗树,是马可从怀柔一位朋友家里拾来的;水缸里的石头是捡来的,放在水里花纹更明显、更好看,有的像星云,有的像墨迹;一大堆生丝缠绕在一起,如同打了结的银发,令马可忆起做田野时,看当地人如何把蚕茧抽成细丝、把细丝捻成线、把线捻成更粗的一缕。“都是没什么用的东西,但为什么一定要有用呢?”她说。

采访的3天前,無用公众号推送了一篇文章,《非洲离我们有多远?》,是马可自己写的,讲探险家蒙戈·帕克(Mungo Park)的“顿悟”:1795年,这个年仅24岁的青年第一次踏上西非大陆,于次年的7月成为西方世界第一个抵达尼日尔河畔的人,写下了《非洲内陆旅行记》。

7年前参加一场全球时尚论坛活动时,马可也提及了几个人的“顿悟”。那场全球时尚论坛在刚开业的西安SKP举行,一线奢侈品牌的CEO与其他领域的商业人物轮番发言,最关心的话题是中国市场的巨变机会以及如何拥抱“千禧一代”的消费者。《三联生活周刊》当时向几个品牌高管提出同一个疑问:“西安的消费力能支撑得起这么多顶级大牌吗?”得到的答案却意外的一致——“速度!以中国变化之快,什么都有可能。”

那场论坛上的马可却在演讲中提出,裙子的长度、唇膏的颜色抑或是眉毛的形状,实体店还是网络电商,快时尚和价格战,都不是真正的变革。“真正的变革来自‘顿悟’……变革者必须完全脱离原有的轨道,好像换上另一个头颅一样去观看世界、去思考、去行动……真正的变革从来不是‘获取’……往往都来自于‘放下’和 ‘舍弃’。”

她举出了一系列的“顿悟”:2500年前离家出走的古印度迦毗罗卫国的太子悉达多,38岁离开修道院、之后从事慈善事业达50年的特蕾莎修女,26岁从英国到坦桑尼亚、做了38年黑猩猩研究的珍·古道尔。

不能立刻拿到结果、获取利益的事情,都被称为“無用”,7年前如此,如今或许更甚。但马可想探讨的问题没有变过:“作为一个造物者,你如何面对这个材料?如何把生命注入进去,才能让它最终不会成为被人丢弃的垃圾?我在水池里洗淘回来的土陶碗碟时经常想,500年前这个制陶的人,怎么能猜到500年以后有一个人在中国珠海,在一个小工作室里边,会端着这个碗仔细地端详,试图用目光看到碗背后的东西,会跟500年前的一位制陶师傅产生深刻的连接,并且深深地为他感动?”

马可节制地使用语言,只有在极其必要的时候才讲话。在香港参加静默课程时,当其他同学因一周不能交流而感到煎熬,她却享受着这种“一言不发”的状态。“当你的嘴巴闭起来,才能更多听到内心的声音。”这种对语言的克制,并非疏离,而是一种更本真的连接方式——正如植物从不说话,却以生长的姿态展现生命的灿烂;山川沉默无言,却以亘古的存在见证时光的流转。

在“無用”的空间里,沉默的哲学被转化为具体的表达。没有炫目的陈列,老式织布机与未染色的粗麻布构成了最自然的背景。服装本身就是一种语言,它的肌理、线条、工艺,比任何词汇都更能传递温度。一件经过草木染的长袍,褶皱里沉淀着阳光与植物的对话;一块手工缝制的补丁,针脚间凝结着制作者的呼吸。这些“不说话”的物件,却能与懂得的人产生深刻的共鸣。

对非语言表达的偏爱,延伸到马可的日常生活中。她一天中90%的时间都是独处,观察植物的生长,与猫狗相伴,在自然的节律中感受生命的本真。“给生活留点白,才能来得及感受。”她不热衷于刷短视频,也不追求衣柜的爆满,反而在极简的物质环境中,找到了更丰富的精神世界。对她而言,真正的奢侈不是拥有多少物品,而是拥有与自己、与自然对话的时间。

关注马可的人可能已经很熟悉这个故事了:高中毕业后,这个东北女孩因喜欢画画而选择服装设计专业,在大学时代却对“时装”产生了深深的困惑。1980年代末期的中国,时装设计更多是对西方潮流的模仿,而她却痴迷于那些“朴素、能长期陪伴”的衣服。“为什么做简单的衣服就不能成为优秀的设计师?”这个疑问,成为她职业生涯的起点。

1996年,马可创立“例外”,试图探索中国原创服装的可能性;2006年,她感到规模化的商业扩张会透支品牌的未来,这背离了她创业的初衷,于是她选择了“出走”,在珠海创立了“無用”。这场“出走”并非否定过去,而是为了更纯粹地坚守初心——做一个真正代表中国精神的品牌。在她看来,“时装”带着强烈的时间标记,而“衣服”却超越了时代,是“包裹身体的容器,更是承载文化的载体”。

“無用”每年只推出两个系列,每个系列不超过15个款式,所有衣服都采用天然纤维,经草木染、手工编织等传统工艺制作,都有自己的名字;不追求新奇的造型,而是关注衣服与身体的关系。在马可眼中,“生活是立体的”,衣食住行都是文化的载体。因此,工作室里不仅有衣服,还有手工茶席、陶瓷器皿、天然洗护用品等生活物件。这些物件遵循着同样的理念:用料天然、设计简洁、纯手工制作、植物染色。她甚至亲自研发了不含硅油的洗发水、纯中药成分的牙粉,只因“不想让家人接触有毒的化工产品”。回归事物的本质,让每一件物品都服务于“更美好的生活”。

“我关注的是生活本身,服装只是构成生活的一面而已,并不是全部。”马可说。

“只有手工才能像大自然创造的生命一样,每一个都是独一无二的。”这是马可坚持手工艺的根本原因。在“無用”创立之初,她就组建了民间手工艺调研组,深入偏远乡村,寻找那些 “不为人知却真实淳朴”的手艺人。

这些调研之旅充满艰辛。她和团队曾徒步几十公里翻山越岭,在老乡家的地板上打地铺,跟随手艺人上山砍竹子、学习捞纸浆。在浙江的竹编世家,她学习了不同季节、不同朝向的竹子对成品的影响。“大自然太神奇了,一年四季的竹子纤维都在变化。”

马可寻找的,不仅是技艺,更是手工艺人“无欲、忘我”的状态。她发现,那些做了一辈子扇子、编了一辈子竹篮的手艺人,看似重复的劳作中藏着对极致的追求——“每一次都在试图超越昨天的自己。”这种精神与她的创作理念很接近:“造物者要像上帝一样,赋予事物最美好的生命状态。”

为了让更多人感受这些造物者的魅力,马可会定期在北京無用生活空间举办手工艺主题展览。那些布满岁月痕迹的老物件——补丁摞补丁的衣服、用了几十年的木凳、手工织就的粗布,被小心翼翼地陈列出来。马可不想让人们回到过去,只希望“通过这些物件恢复记忆”,知道我们的祖先曾有过怎样的生活状态。“当你触摸到100年前的老桌子,会感受到一种由衷的美好,那是现代工业产品无法替代的。”

有人质疑“無用”这种模式的可持续性——拒绝标准化生产,每件衣服都因手工制作而略有差异,靠口碑吸引那些“灵魂相近”的人。有人质疑这种模式的可持续性,马可却认为:“如果向主流妥协,内心的煎熬会远远大于坚持的困难……周围的世界有一种强大的力量,不断迫使你跟环境趋同。但我认为,跟别人不一样的地方,才是最宝贵的。”

马可还是那个完美主义的、能熬的马可。她曾因平面设计公司提交的海报方案“平庸”,亲自坐在设计师旁边,一点一点调整字体、颜色、排版;她要求产品“要么不做,要做就做有突破、能超越以往的东西”,要对创造力有敬畏——“世界很大,有太多可能,为什么要给自己理由放弃超越、屈服于平庸?”

2020年的疫情,让马可对生活有了更深的思考。“世界不是一直按人类自以为是的方式发展,很多时候我们只能承受。”这种不确定性,促使她将“無用”的视角扩展到更宏大的议题——人类与地球的关系。

“無用·可持续生活系列展”由此诞生。2024年1月的“海洋篇”,揭示了微塑料如何从日常生活进入海洋,最终回到人类体内;7月的“土壤篇”,探讨了化学农业对土地的伤害。这些展览没有激烈的批判,只是呈现事实,却让观者意识到:“我们丢弃的东西,最终会以另一种形式回到自己身上,甚至成为身体的一部分。”

这种认知,转化为“無用”的实践。品牌坚持使用天然植物染料,废水处理后可直接浇灌植物;裁剪产生的边角料被制成坐垫、杯垫,实现零浪费;包装只用可降解的手工纸和麻绳。“当我们不再被物质绑架,才能腾出空间给真正重要的东西。”马可甚至研发了一系列纯天然洗护产品,从洗发液到清洗碗碟的茶籽粉,全部都以纯植物和无添加为标准。

但什么是中国精神、中国文化?马可相信,“文化不是有形的物体,而是中国人特有的一种精神境界和生命状态。”她不喜欢将龙、凤、青花瓷等中式图案简单嫁接到设计中,认为“真正的文化是人内在的品格和风骨,已经融进你血液中的东西还需要装饰吗?”

在她看来,中国精神藏在“淡泊名利”的态度、“天人合一”的智慧、“精益求精”的匠心里。火药在中国被制成烟花爆竹,带来节日的喜悦;在西方却被制成武器,这背后是不同的文化基因——“中国人骨子里是浪漫的,创造事物是为了提升感受,而不是追求征服。”

马可相信,中国文化能为世界提供另一种可能——“不是征服自然,而是与万物共生;不是追求无尽的欲望,而是懂得节制而获得安宁。”这种信念,支撑着她在“荒野中开辟新路”。从“例外”到“無用”,从服装到生活方式,她的每一次“出走”,都是对初心的回归。

更多独家内容限定呈现于

“时尚芭莎Green BAZAAR”9月主题刊

Grand Tour

点击文末“阅读原文”购买

总策划:徐宁

策划、编辑:谢如颖

平面摄影:张博然

撰文:熊七

妆发:文琪

视频摄影:肖开明、苏皓宸

剪辑:朱晓龙

设计:张晓晨

编辑助理:张欣竹

设计助理:冯贝宁

题字鸣谢: “壮遊”题字承蒙陈叔亮先生墨宝。

此处“游”本作“遊”,乃行旅之义,本文以原貌保留。

合作垂询

greenbazaar@trends.com.cn

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号