【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

“眼睛要旅行。”曾在《Harper’s BAZAAR》任职的传奇编辑Diana Vreeland曾用这种方式为杂志赋予新的内核——通过BAZAAR的视角,看到全世界。

在大多数人对户外时尚的认知还停留在“走出家门”,是Diana与摄影师Louise Dahl-Wolfe在艺术表达上的高度合拍,促使她们坐上新兴的民航飞机,将BAZAAR独树一帜的视觉风格与世界各地的自然风貌及地域文化产生绝妙的碰撞。

从亚利桑那州的大漠风光到西班牙的阿尔罕布拉,时尚的脚步从不停在原地,而是去到更遥远、更辽阔的地方:展示世界不同地区的文化、建筑、自然风情……BAZAAR用一次次令人惊叹的拍摄证明,时尚并非肤浅的外在,而是在展示整个世界。

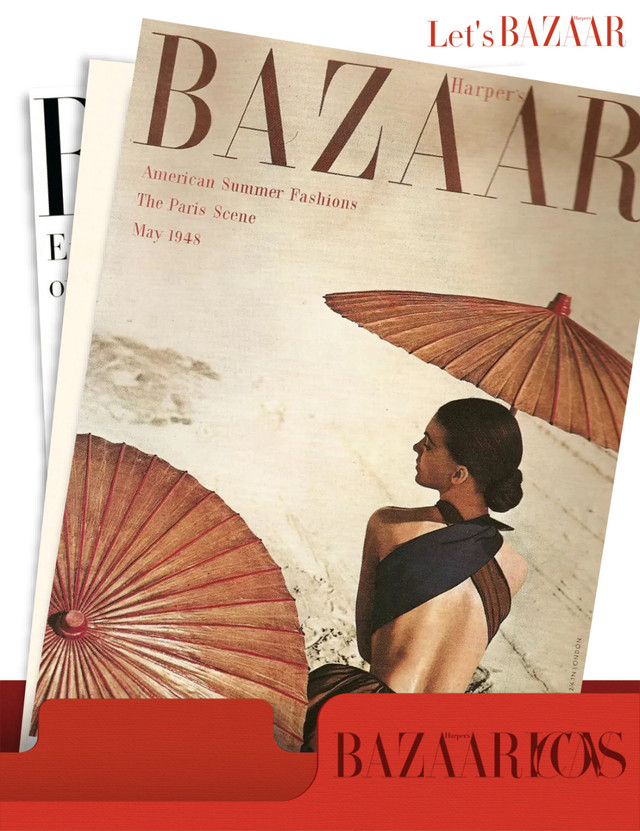

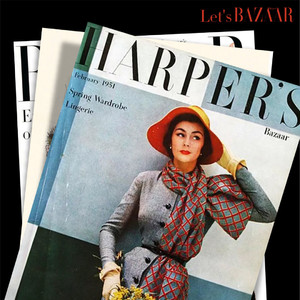

时间倒转回150多年前,当时纽约出版公司Harper & Brothers在业内已颇具规模,一次机缘巧合之下,家族中最年轻的成员Fletcher Harper在柏林出差时发现了一本名为《Der Bazar》的刊物,当中以木刻图画展示巴黎、维也纳、伦敦等地的时尚,这启发Fletcher回到美国,出版一本指导现代女性追求品质生活的指南。

Fletcher聘请才华横溢的Mary Louise Booth,成为BAZAAR历史上的首任主编。她本身是一位作家与翻译家,因她的加入,为《Harper’s BAZAAR》奠基了浓厚的文学基因,那时许多尚未成名却富有才华的法国作家,都是通过BAZAAR才被更多人关注到。

Mary Louise Booth

而BAZAAR,也如它的诞生地——纽约,是一本汇聚世界各地文化的全球性刊物。它的历任领导者与工作伙伴中,有不少来自世界不同的国家和城市。

例如,将《Harper’s BAZAAR》推向传奇地位的Carmel Snow和Diana Vreeland,分别来自爱尔兰和巴黎,同为“金三角”成员的Alexey Brodovich则是从巴黎而来的俄罗斯移民。他们迥然不同的文化背景、阅历与见识,为BAZAAR带来了不一样的国际视野。

1944年,他们让女演员K.T. Stevens站在闪亮的民航客机前进行拍摄,似乎预示着战争即将结束,人们将踏入新的旅程。

Diana与摄影师Louise Dahl-Wolfe在亚利桑那州的一系列合作,则展现了辽阔迷人的美国南部风格。

有趣的是,因模特突然身体不适,Diana亲自上阵完成了剩下的拍摄。在Louise的镜头下,这位巴黎女郎戴着白色太阳镜望向远方,展现出与模特不一样的摩登情致。

《Harper’s BAZAAR》1942年

(下为Diana Vreeland)

在另一场拍摄中,她们带团队来到西班牙阿尔罕布拉宫——这是世上最著名的摩尔文化建筑之一,仅从红色砂岩墙、门廊、窗户上的几何雕花装饰就可分辨。穿着别致印花的时装模特,与风格独具的建筑完美融合,即使没有精致的特写,也能感受到异国度假的悠然氛围。

《Harper’s BAZAAR》1953年6月刊

与Emilio Pucci合作的时装大片,则一路往北抵达瑞士。在设计师最爱的雪场山脉,模特身着新式流线型滑雪服与光滑锥形裤摆出专业姿势,展示当地最富盛名的滑雪运动。

《Harper’s BAZAAR》1947年

遍及全球的拍摄地,眼花缭乱的异国风情大片以及极具地域特色的造型,让《Harper’s BAZAAR》读者无须走出家门,就能领略世界各地的自然风貌与文化艺术。

Diana曾说:“The West is boring itself to death!”众所周知,这位20世纪堪称传奇的著名编辑、造型师是个十足的东方迷,从家居陈列到她佩戴的珠宝,经常可以看到chinoiserie中国艺术风格的迷人单品。

Diana Vreeland的家居陈列

到了20世纪50年代后期,各种东方意象的造型被她带入BAZAAR。印象最深的,莫过于1956年由赫本出镜的封面——夸张的草编帽搭配印花头巾的造型,虽源于西方的视角,却让人联想到南洋的渔女形象。

《Harper’s BAZAAR》1956年4月刊封面

与BAZAAR关系密切的著名摄影师Richard Avedon,则与Diana合作了另一张极具东方风情的封面:模特看似随意挥动着刺绣披肩,任由流苏在半空中飞舞、定格,营造出如水墨画般缥缈灵动的效果。

《Harper’s BAZAAR》1958年3月刊封面

不过,在拍摄中融入东方服饰元素,只是BAZAAR展开东方叙事的前奏。1959年,一位名叫“China”的混血模特,身穿粉色绸缎礼服登上《Harper's BAZAAR》的封面。犹如平地惊雷,改写了只让白人模特担当封面女郎的时尚规则。

此后这张颇具东方美韵的面孔,多次出现在BAZAAR的拍摄中,并成为了Richard的缪斯。

《Harper’s BAZAAR》1959年2月刊封面

《Harper’s BAZAAR》1959年2月刊

进入20世纪60年代,纽约兴起了黑人文艺运动。有别于以往的独立运动,这是一场由黑人艺术家和知识分子发起的新意识形态运动,他们用大量新兴创作的音乐、画作、戏剧和诗歌,向大众传递艺术。

在这一浪潮下,BAZAAR再次站在了改写时尚界“肤色叙事”的前列。1965年,黑人模特Donyale Luna身着Courrèges黄色迷你裙,以插画形式首次出现在《Harper's BAZAAR》封面。一年后,Donyale真正意义上的第一张BAZAAR封面出炉,以缤纷绚烂的造型传递美国非裔黑人文化的魅力。

《Harper’s BAZAAR》1965年1月刊

《Harper’s BAZAAR》1966年6月刊

时间推进到20世纪70年代,随着Anthony T. Mazzola成为美国版BAZAAR主编,自由奔放、毫不费力的风格掀起了新浪潮。

那时的口号是“Free Love and Fashion”。因而摄影师Bill King和Pico Puhlmann的照片总是充满了温暖与活力,模特或是在沙滩上奔跑、跳跃、大笑,或是在新兴喷气式飞机前展示充满力量的女性形象;美籍日裔摄影师Hiro则开创性地使用色彩,来呈现引人注目的作品。

如金色加州阳光般健美、活力的模特,是那一时期《Harper's BAZAAR》的审美代表。

从左至右:

《Harper’s BAZAAR》1971年5月刊、

1977年2月刊、1972年10月刊

借由时尚摄影的镜头,记录每一个当下的文化热点,当你站在今天凝神回望,会发现BAZAAR这百年,不只是一部时装史,也是一部关于世界各地流行文化的发展史。

随着BAZAAR各国版本的推出,每个版本都呈现出鲜明的地域文化色彩。

最为熟悉的中国版BAZAAR,即《时尚芭莎Harper's BAZAAR》,曾在2023年推出“中国十二美人”的美学主题项目。邀请12位女明星及超模,分别扮演中国不同地区民俗典故或古老传说中的“神女”形象:贺聪化身侗族传说中的始祖神“萨玛”,杨采钰则在幽幽浮光中变身“拜月娘子”,钟楚曦出演的岭南美人娉婷袅娜,徘徊于灯影之下……

从东方视角抒写各地美学文化与民族风情,传承中国之美,无疑是芭莎最拿手的,并且每一次都在超越自我。但还不止于此,它试图探讨西方视角的东方。

2015年,芭莎以《镜花水月》为题,拍摄了一组别具一格的时装大片。在摄影师孙郡的镜头下,超模刘雯身着各品牌以东方灵感创作的礼服,置身遍布chinoiserie家居陈设的欧洲古堡……中西方文化在此层层紧扣,彼此交融,从而引发人们的思考:这究竟是东方眼中的西方,还是西方眼中的东方?

而芭莎与摄影师陈漫及Rihanna的合作,展现出东西方文化碰撞的另一种艺术表达。

整组大片以中国风为主题,融合戏曲元素与其他东方美学,极具戏剧化的造型与拍摄风格,强化了东方的意象,同时与当时Rihanna和Coldplay合作的单曲《Princess of China》形成呼应。

除中国版,其他版本的《Harper's BAZAAR》也各有其文化魅力。比如英国版BAZAAR,总是格外钟情自然与田园花艺的主题。

BAZAAR家族中较为年轻的成员——卡塔尔版,则展现出别样的异国情调。无论是极具民族特色的服饰及配饰,还是独特的自然风貌和动植物,都能让读者领略到不一样的风情。

除此之外,尽管当地女性的地位相对弱势,但卡塔尔版BAZAAR却经常邀请各领域的女性意见领袖(而非只是明星、模特)登上杂志封面,推出富有思考的女性文化专题。

随着时代更迭,飞到世界上另一个国家、另一座城市,已经变成轻而易举的事。那为什么还要那么多版本的BAZAAR?那是因为,文化并非一蹴而就,通过一本有底蕴的杂志,一期期有深度、有探讨的内容,一次次提升美商的拍摄,通过多元视角看待世界各地文化,总能带来一些新的启迪。

自诞生时起,BAZAAR就是一本具备国际视野的时尚杂志。它不仅书写时尚,也记录世界,讲述不同的文化,透过BAZAAR的视角,让眼睛和思想一起去旅行。

责编/Ding

撰文/Yui

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号