【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

加之于张末身上的一些无可躲避的现实包括:她是张艺谋的女儿,她是两个孩子的妈妈,她曾远走海外,她也从未怀疑自己终将回来。她是一个电影导演。她的所经,不是我们蒙眼所想象的那般可以随意任性和自由。造型师把一条黑色的长裙举进化妆间,告诉张末这是一会儿拍摄时的第一套服装。她简练地赞美过那裙子的剪裁和样式之后说:“外面再加个外套吧。”若以某种刻板思维,我们大约都会以为,15岁即赴美读书,从中学一路念到哥伦比亚大学建筑系、纽约大学电影学院研究生的张末,应该早已深深潜入西方自由开放的文化中了,却不曾想到,她骨子里的底色如初:“我还是个内心挺保守的人,我(穿衣服)从来不爱露。”事实是,她在美国十多年,参加过的party屈指可数。“因为我都在赶作业、做模型、泡在图书馆……”大学本科临毕业前,她有一次连续熬了三个通宵做模型、赶论文、没觉睡。正巧妈妈那时候来看她,惊讶不已:“你这几年都是这么过的吗?”答:“差不多。”妈妈说:“哪有常年连觉都不睡的?要是这样的话要不然回家吧,有必要这么拼吗?”答:“那不行,马上毕业了。”妈妈当时没有在跟张末开玩笑,张末的人生里也确实存在着“什么都不用做只是待在家里”这个选项。 张末说:“(待在家里)可以啊,但那不是我,我不想待。人是要进步的,如果有惰性的话,真的是少壮不努力,老大徒伤悲。你年轻的时候不拼一把、不努力一把,你怎么知道你自己是什么料呢?” 如果我们非要刨根问底地追索“家庭与父辈到底给了张末什么影响”这道问题的答案,张末现在能给出的回应是:“尊重。”张末15岁时,爸爸把她送去美国,搁在纽约,第二天爸爸就自己回国了。——“他还有戏要拍。”此前的时间张末大部分是在老家西安度过的,没有长时间离开过家,英语基础极其薄弱,长得还又瘦又小。第一堂英文语文课的作业就是以自己的理解解析演绎莎士比亚剧作《麦克白》;体育课里的“曲棍球”和“女式摔跤”她“见都没见过”,“当时就傻了”。没人选她一起做作业,没人和她一起吃饭。很长一段时间里她没有一个朋友。唯一的抚慰是给妈妈打电话,但多半也是报喜不报忧。那是1999年,“她对我所处的世界见都没见过”,所以张末只说发生在自己身上的好事,“比如说我语文成绩从0分考到了30分,那就是有进步了”。张末后来回想,并不倾向于将那段生活概括为“苦”或“难”,反而更以为那是她锻造自我的宝贵机会。因为在那之前,她就已经隐隐有了知觉。“毕竟父亲是搞艺术的,他对我的要求跟一般传统家庭不太一样,他还是崇尚以孩子的自我理念为中心,放手让我自己去经历和选择,然后我就可以去追求我热爱的东西,他没有给过我那些所谓的任何束缚。我母亲也是这样。他们两个人还都心挺大的,不太管我。” 从没有人要求过张末,长大之后必须要继承父亲的职业做电影导演,对“家传”一事她向来“没有压力,但是有自豪感”。所以她才可以在几乎每一个重大的人生节点处自己做选择。唯一的自我要求不过是“我不能被束缚掉”。32岁那年,张末人生第一次当了妈妈,第一部电影长片《28岁未成年》彼时也已筹备多时,孩子7个多月大的时候,电影开机。张末两头兼顾着,把事情都做好了。

那是一部奇幻现实主义女性成长励志片。由张末领头编剧,上手执导。一个28岁的都市姑娘,在一个意外的催化下,竟让自己的心智回到了17岁。面对女性成长不同阶段关于爱情与理想的抉择难题,她要在17岁的自己和28岁的自己之间,从两难里找回自我。 《28岁未成年》2016年底上映,作为一部中小成本制作电影,当年的商业表现与口碑成绩尚算不错,但张末几乎未有任何过多发言,之后选择再度埋头锤炼自我,深入攻读北京电影学院博士。

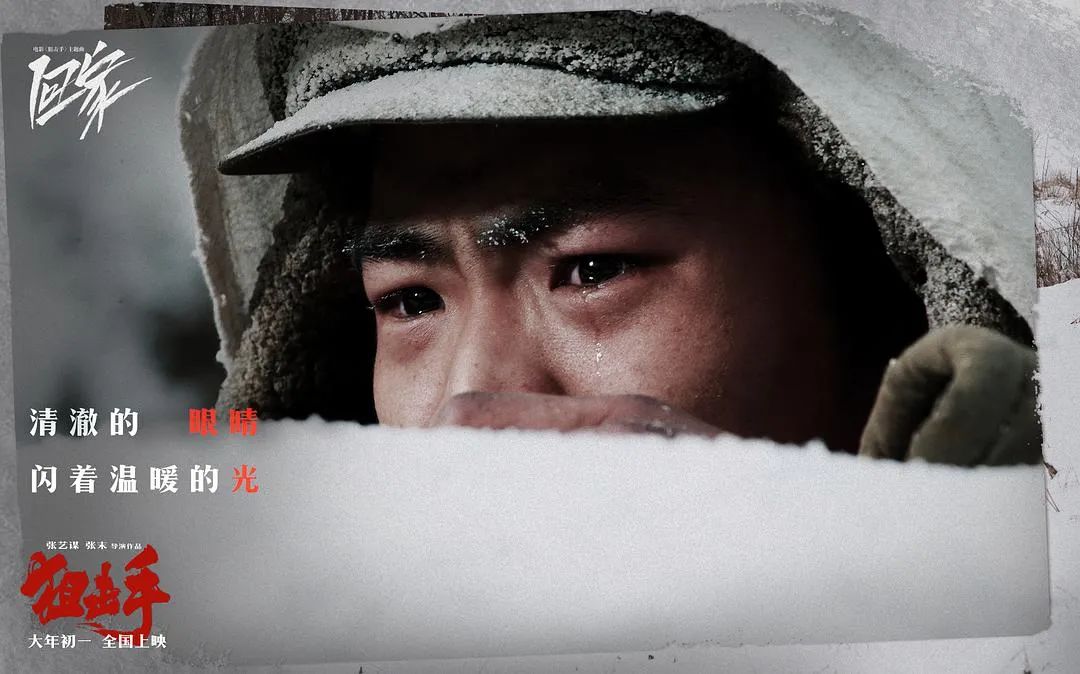

再次在大银幕上见到她的名字和作品,就是5年多之后的2022年春节档——她与张艺谋联合执导的电影《狙击手》上映。票房并不庞然,但口碑甚良。有评价说,电影在96分钟里“化繁为简”“以小见大 最冷的枪 最热的血”“把美军当真正的人来写 就已经胜过其他了”……

《狙击手》海报

《狙击手》里,张末和张艺谋的分工简单明确到极致。因为剧情即是抗美援朝战场上一役鲜明的中美两军对决,所以在电影拍摄中,他们的分配也分明了然:父亲拍志愿军一边,女儿拍美军一边。“说得再简单一点,就是——演员说英文的就归我,说中文的全归他。”张末说。

两片“战壕”分据在一片山坡的南北两头,从一头走到另一头,脚力好的人要走15分钟,那段时间雪下得不小,积雪厚,张末吭哧吭哧得走20分钟有余。但整个拍摄过程中,她其实没有太多机会可以走过去。她的任务就是守住“美军”方面拍——她和父亲每天“各拍各的,见不着对方”,其中一个重要的技术因素是怕相互之间的空炮弹声音会影响录音。

她以一场重场戏为例。男主角章宇选择只身步行到美军战壕前,以自己交换战友。观众最终看到的是两方紧张的对峙,但实拍时,美国演员们眼前只有一堆旗杆,张末要不断给出他们章宇可能的行动轨迹和状态表现——是的,当时章宇还未拍到这一场,张末也不知道他会怎么样——同时,张末还要给出美国演员情绪、心情、眼神视线方向等多种提示和要求。待到章宇的这场戏拍完,张末第一时间去看素材,发现“他走路的部分跟我当时的猜测有一些不一样”,于是马上安排现实情况下效率最高的补拍计划。

“耐心”——是这一次在《狙击手》的拍摄现场,张末拿出的“技能”中,她第一个想到的关键词。“演员因为没有对手,有时候情绪表达的不准确,我说人家(刘文武)都走到你跟前了,你还这么冷静吗?这可是一个中国‘死神’在你面前,你得害怕……但又不能每个人都一样,有的是紧张,紧张的话,我说你可以用脸部轻微抽搐来表现,另外一个人可以用眼神来表现,让他们区分开。”事实上,张末在《狙击手》里对“美军”人物群像的把控,不仅仅体现在演员的表演细节上。在开拍之前,她就与编剧陈宇彻底梳理出了站在志愿军对立面的这群美国人的行动逻辑和人物内核。张末以为,一方战士的“强大”在战争电影中的体现大致有两个方向可以选择:一是“像钢铁人一样的”,无惧、无情、重武器强攻;另一是“情绪式的”“战略式的”“思维式的”——后者更强调的是对人性的细致刻画。张末显然偏向于创造后者。在这场看似没有“宏大”气氛烘托的对决战中,要如何为对手塑形,是张末的任务。“我希望把他们体现得有血有肉、像个人样,而不是一个个所谓的战斗机器。”她不知道这算不算是一种所谓的“女性视角”——“我只能说,这是我的视角。”她借助自己此前多年来对西方文化的了解,为这支狙击小分队的领头人物找到了布置这次行动的动机:“西方人在爱国情怀的基础上,同时不排斥宣扬个人主义。这个人的个人主义就是,他希望能与众不同,他希望让别人知道自己是强大的……他是在为证明自己的地位和实力而战。”在这个设定下推进的故事,进展到后面,观众会清晰地看到,两种人性特质的对比,继而领悟到文化差异带来的冲击。张末在开拍之前把这个想法和大张导阐述完,得到一个回复:“行。”工作由此顺向往下推进。“大张导”——她从始至终这样称呼张艺谋。《狙击手》拍摄过程中,张末始终要求自己提着精神,在残酷伤感的剧情画面与电影技术工作间,把持住理性判断力与感性情绪的平衡。“我会格外留意技术层面的事情,哦,他是这么拍的,那我这边的镜头能不能接上?如果不能,马上商量调整方案。”直到第一版完整的剪辑出炉,两边的画面全部合在一起,还配上音乐——当这个故事第一次以圆满的形态出现在张末面前的时候,她在拍摄血腥场面时的克制终可以暂时搁置,全然为战场上那些年轻男孩的牺牲而流泪。“胖墩最后喊出来的是:我想好了我的孩子要叫‘铁板’,你就会去想,这个人在他生命最后的那一秒钟,他面对的是什么?他面对的是一个敌军的战壕,然后他就死在这片冰冷的山坡上了,你就觉得好难受、好可怜、太可惜。你就觉得他应该活着,人应该活着,应该是老婆孩子热炕头。如果真正要死亡的时候,也应该是自然的,老了,而不应该是这样子。我会想象这些东西,当我想象这些东西时我是受不了的。”那天在剪辑房,张末哭得挺难过的。她向来不会掩饰自己的情绪,也觉得没有必要掩饰。人不用对自己的感受撒谎,这就应该是坦然的自然而然会发生的。这样一部战争片,是她参与导演的,她尽力把思考、理性都在创作过程中投入其中了;然后她再以观看者的身份被作品触动。感性理性杂糅于一身,这又有什么不好理解的呢?至于旁人再提出来的诸如“女性拍战争片是否有什么特殊之处”的问题,她也觉得性别并不是“障碍”。 “那些无论是创作中还是观念里的理性、逻辑……都是没有性别属性的,不是说男人更深沉,女人就相对弱,不是,这些能力和特质我本来就有,我的电影会为我证明。”BAZAAR:曾经有哪些女性电影人,给过你影响和启发?张末:你问到这个,我第一个念头就是十二三岁的时候,去我父亲的剧组探班,第一次见到她们——制片主任或者是执行导演,就觉得她们好酷啊,穿得都特别有范儿,跟所有人打成一片,自己的工作又做得很好,就觉得她们好潇洒。当时我就想,无论以后我做什么工作,都要做这样的职业女性,自主、自信。后来很多年之后,我发现这些人很多还在我父亲周边,他们一合作就是二十年。她们还是酷,而且更稳重、成熟、平和了。张末:我觉得剧组里女孩跟男孩一样能干。她们不说话则已,一说话别人都得服她们,因为说得很有道理。而且她们不是单纯的情绪化,(不会)动不动就:“我生气了!”不是这样子的。BAZAAR:你现在感受到的,女性在电影行业里遇到的困境具体是什么?张末:其实我更在意的不是女性在行业中的人数比例的多寡,而是观众以及社会对女性电影人这个“角色”的接受程度。不知道为什么,如果一位女导演在公众面前亮相,或是接受采访,能在评论区看到大家在大量评价这位导演的颜值够不够高,身材够不够好,穿着好不好看。我就在想,为什么你不以这样的标准来说男性导演呢?我们做的工作,是希望大家关注作品。所以这个现状,我一直觉得真的挺奇怪的。什么时候我们可以就事论事地只说一个人的成就以及这个人的付出?BAZAAR:女人有一些区别于男人的特殊能量、特质,这个特质用在电影创作或者文艺创作上,一定会是“杀手锏”——存在这样的情况吗?张末:这个问题还挺有意思的,我还真没这么想过。但你这么说,我会觉得,所谓的“杀手锏”一样的特质,是因人而异的,是一个人的基因、个性,甚至弱点。所以我们说“女性”“男性”的所谓强弱,其实我们说的是一个个独立的个体的区别,对吗?张末:每个人的人生都不一样,每个人都有自己的活法,每个人都是独立的个体。所以你不能浪费你的青春和人生。这可能就是为什么我内心还是一直向往美好,我会觉得就算是苦、就算是我吃的亏,在后半生都是财富。张末:实话是,我写过剧本,包括我在寄宿家庭受到的所谓的文化差异跟冲击,但是现在来说,还是太小众了。说到底,我还是相信电影虽然是艺术,但也必须要商业。有些导演一定要拍出自己的声音或者是作者形式的电影,当然这是一种路线,我很佩服这些人。但我从小的认知就是,电影要让很多人看到,否则就没有充分体现它的价值。所以我现在做的很多努力,也是为了有一天可以讲自己的故事。我心里其实特别想拍的是我小时候的故事——大概也就是一个暑假,是我生命里非常美好的一段时光,那就是一个纯粹的文艺片,而且是一个儿童片。BAZAAR:你希望自己的存在,能对中国电影有什么特别的意义吗?张末:这个问题好大,我答得可能也会有点大,但这种大不是自大。我希望能够让观众更关注不一样讲故事的方式,然后不要去给任何人贴标签。电影不是个数学公式,不是女性+什么就等于什么。这是一个我们总会时不时将“女性”挂在嘴边和见诸笔端的时代。她会成为人们热议的话题,势必有某些必然的因素在其中。所以当芭莎电影组的同事们将电影人中的“女性力量”这个选题提出来的时候,我心里也不自觉地被点燃了一簇火焰。

《时尚芭莎》多年来一直在推崇的女性力量中至为重要的一个特质是:智美。

美,是把人变得漂亮,这件事是我们最擅长做的,但现在它已经不再是我们第一位所追求的了,因为在个性化的时代里,每个人对美的认知都不同,美变得越来越没有统一的标准了。

而“智慧”,在“美”之前,为什么?因为我们非常看重女性的精神世界,精神带给人的力量是很深远的。

“女性电影人”——我们提出这五个字的时候,首先联想到的会不会大部分是:她们很辛苦、很累、风尘仆仆、风餐露宿……而事实上,就从我自己的经验出发,我认识很多这个行业里的女性,她们身在幕后,却不乏独立自主的超然气质。她们很累,但她们对自己的职业充满了热爱,她们很美,充满了能量和智慧。

在我看来,每一位女性电影人都是在用自己的作品影响着这个社会,也是间接在推动女性在这个社会中越发清晰地找到自己的位置,争取到属于自己的权益。

女性制片人、编剧、导演、摄影师、剪辑师、美术指导、造型指导、导演助理、场记、化妆师……每一个电影工业中的女性,都有极其伟大的地方。作为媒体人,我意识到,应该让她们的心路历程被更多的人知道。她们在成为成功的电影人之前,首先是一个个拥有精彩故事的人。这些故事带给我们的,更多的是一种启发。她们的宽容、爱意、坚韧和对生活的热爱,是特别耀眼的。

不少人还是会对颇有成就的女性有一些既定的看法,觉得她们一定要非常强势,什么事都可以处理得很好,就算是有痛苦的那一面,也不会被人看到,会把脆弱都隐藏起来,很容易让人有一种距离感。事实上,她们每个人都有自己的柔软和可爱。

光环之下,她们有每个人不尽相同的真实故事。这些“真实”对我们每一个人来讲,都会是一种激励。任何一个榜样或者目标看起来都是高远的,但是我们确定要变成另外一个“她”吗?不是的。每个人都是独一无二的自己,都有自己的关要去闯。

你可以从她们的故事里看到,她们是怎么渡过这些难关的。在每一个感觉“实在没有办法再突破了”的时刻,只要再坚持一下下,我们都可以做到。这是一种莫大的鼓励。

当我们谈论“女性电影人”的时候,事实上我们没有在谈论一种性别的差异,我们在谈论每一个个体的差异。成为一个理想的女性的前提,一定是要先成为一个理想的人。

我希望看到这期专题的人,都可以在其中找到自己的信念和方向。

无论是生活里还是工作中,对你来说,什么东西是最重要的?你选择一个职业,到底是为了取悦他人的目光,还是真正为了满足自己实现价值的需求?坚持的目的是什么?只有内心真正清醒地知道这些问题的答案,我们才好在这条崎岖的长路上,不惧任何起伏和喜悲地,走下去。

——《时尚芭莎》执行出版人兼主编 沙小荔

©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号